キュービクル式蓄電池設備は、再生可能エネルギーの活用やBCP対策を進める上で、いま最も注目されている選択肢です。導入が広がる背景には、企業に求められる災害時の電源確保や、エネルギー利用の効率化といった社会的要請があります。

今回は、キュービクル式蓄電池設備の基本的な仕組みや導入によるメリットに加え、最新の火災予防条例改正の動向までわかりやすく解説します。

キュービクル式蓄電池設備とは

キュービクル式蓄電池設備とは、キュービクルの内部に蓄電池を設置し、必要に応じて電力を供給できるようにした設備のことを指します。ここでは、キュービクル式蓄電池設備の概要を解説します。

蓄電池設備とは

画像引用元:蓄電池設備のリスクに応じた防火安全対策の検討(総務省消防庁)

蓄電池設備は、電気を貯めて必要なときに使えるようにする仕組みを持ちます。蓄電池の概要、種類、充電方法、そして関連する基準を紹介します。

蓄電池設備の概要

蓄電池設備は、電気を蓄えておき、必要なタイミングで利用できるようにする装置です。エネルギーを効率的に貯蔵し、再利用できることが最大の特徴です。

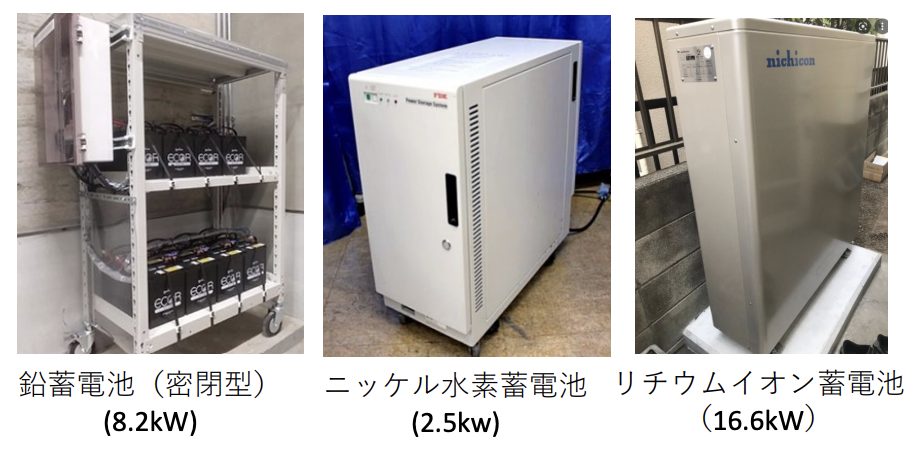

代表的な蓄電池には、「鉛蓄電池」と「ニッケル水素電池」があります。鉛蓄電池はコストが低く耐久性が高いため、自動車や小型航空機など幅広い分野で活用されています。一方、ニッケル水素電池は家庭用の充電池として広く普及しており、価格が手頃な点が特徴です。

蓄電池の形式の違い

蓄電池には複数の構造形式があり、それぞれの特性によって使い方やメンテナンス方法が異なります。ここでは、据置型の代表的な形式について解説します。

据置型の蓄電池には、ベント形と制御弁式の2種類があります。ベント形は防まつ構造の排気栓を備え、酸の霧を外部に出さない設計ですが、使用中に定期的な補水が必要です。制御弁式は基本的に密閉状態で、内圧が高くなるとガスを放出する仕組みになっており、補水は不要です。

さらに、ベント形の中には触媒栓方式があり、過充電時に発生する酸素と水素を再び水に戻す機能を持ちます。また、据置鉛蓄電池の極板はペースト式とクラット式に分けられます。ペースト式は鉛酸化物などを練り込んだペーストを利用し、クラット式は鉛心金を通したチューブ内に活物質を充填する方式です。

蓄電池の充電方法

蓄電池は正しい充電方法を選択することで、性能を維持し長期間の使用が可能になります。充電方式にはいくつかの種類があり、目的や状況に応じて使い分けられます。

蓄電池の充電には、次の4種類があります。

- 回復充電:停電後の再利用に備えて充電する方式

- 均等充電:電圧や比重のバランスを調整するための充電

- 浮動充電:自己放電を防ぐために常時充電する方式

- トリクル充電:微小な電流を流し続けて満充電を維持する方式

状況に応じてこれらを使い分けることで、蓄電池は安定した稼働を実現します。

蓄電池設備の基準

安全に運用するためには、蓄電池設備は一定の基準を満たす必要があります。ここでは、消防庁が定める「蓄電池設備の基準」の一部を紹介します。

蓄電池は誤った扱いをすると火災の原因になるため、消防庁が策定した「蓄電池設備の基準」に基づき設計が求められています。

たとえば、基準では次のものなどが規定されています。

- 常用電源が停電した際に速やかに電圧を確立できること

- 負荷回路を自動的に切り離せること

- 過充電防止機能を備えること

これにより、非常時でも確実に作動し、異常時には安全に停止できる仕組みが確保されています。なお、「蓄電池設備の基準」では、蓄電池は次のような規定があります。

第二 構造及び性能

一 蓄電池設備の構造及び性能は、次に定めるところによる。

(二) 直交変換装置を有する蓄電池設備にあつては常用電源が停電してから40秒以内に、その他の蓄電池設備にあつては常用電源が停電した直後に、電圧確立及び投入を行うこと。

(三) 常用電源が停電した場合、蓄電池設備に係る負荷回路と他の回路とを自動的に切り離すことができるものであること。ただし、停電の際蓄電池設備に係る負荷回路を他の回路から自動的に切り離すことができる常用の電源回路に接続するものにあつては、この限りでない。

(五) 蓄電池設備には、過充電防止機能を設けること。

蓄電池設備のメリット

蓄電池設備を導入することで得られる効果は多岐にわたります。ここでは、特に重要な4つのメリットを整理して解説します。

- 停電時に電気が使える

- BCP対策になる

- 再生可能エネルギーを貯蔵できる

- 電気料金を削減できる

停電時に電気が使える

災害時における最大のリスクの一つは停電です。蓄電池があれば非常時でも最低限の電力を確保でき、生活や業務を支えることが可能になります。

地震などの災害時には、停電のリスクが伴います。その際、エレベーターや避難経路の照明など最低限の電力を確保するため、蓄電池は大きな役割を果たします。

BCP対策になる

企業や団体にとって、災害時でも事業を継続するためのBCP対策は不可欠です。蓄電池はその基盤を支える存在として高い有効性を持ちます。

蓄電池は、BCP(事業継続計画)の観点でも有効です。災害発生時にも事業を中断させず、短期間で復旧させるためには非常用電源が不可欠であり、蓄電池がその基盤を支えます。

再生可能エネルギーを貯蔵できる

再生可能エネルギーを安定的に利用するには、発電と蓄電を組み合わせることが必要です。蓄電池は供給の不安定さを補う重要な役割を担います。

太陽光や風力といった再生可能エネルギーは環境負荷が小さい一方で、天候に左右され供給が不安定です。蓄電池を併用することで安定した電力利用が可能になります。

電気料金を削減できる

電力需要のピークを避けることで、効率的にコストを抑えることができます。蓄電池を利用すれば、電気料金の削減につながる点も大きな魅力です。

蓄電池を活用すれば、電力需要の高い時間帯を避けて利用することができ、ピークシフトやピークカットを実現できます。その結果、安価な時間帯に電気を使えるようになり、電気料金の削減につながります。

参照元:

- 蓄電池設備の基準(消防庁)

- 資源エネルギー庁, 知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~「蓄電池」は次世代エネルギーシステムの鍵(経済産業省資源エネルギー庁)

- 参照元:大浜庄司, 完全図解ビル電気設備の基礎知識早わかり

条例キュービクル式蓄電池とは

非常時にも安全に稼働できるよう、火災予防条例で定められた基準を満たした設備が「条例キュービクル式蓄電池」と呼ばれます。これは災害時の信頼性を確保するための重要な位置づけです。

たとえば、東京都では「キュービクル式変電設備等の基準」において、蓄電池設備に必要な装置や性能が明確に定められています。こうした規定に適合した製品には、「条例キュービクル適合品シール」と「条例キュービクル蓄電池検査合格証」が貼付され、基準を満たしていることが証明されます。

参照元:

- 「キュービクル式変電設備等の基準」(東京都例規集)

- 第 16 変電設備等 - 東京消防庁

- 参照元:大浜庄司, 完全図解ビル電気設備の基礎知識早わかり

キュービクル式リチウムイオン蓄電池設備の概要

昨今、蓄電池の主流は鉛蓄電池やニッケル水素電池ですが、近年ではより大容量で効率的なリチウムイオン蓄電池の活用が急速に拡大しています。一方で、リチウムイオン蓄電池は電解液が漏出すると激しく燃焼し、大規模火災を引き起こすリスクがある点に注意が必要です。

実際、平成7年には約7,000㎡を焼損する火災、平成9年には施設外175mにまで被害が及ぶ火災が発生しました。このような危険性から、電解液総量が1,000L以上を屋内に貯蔵する場合には、危険物屋内貯蔵所での管理や鋼板製の箱への収納など、被害を抑えるための措置が求められます。

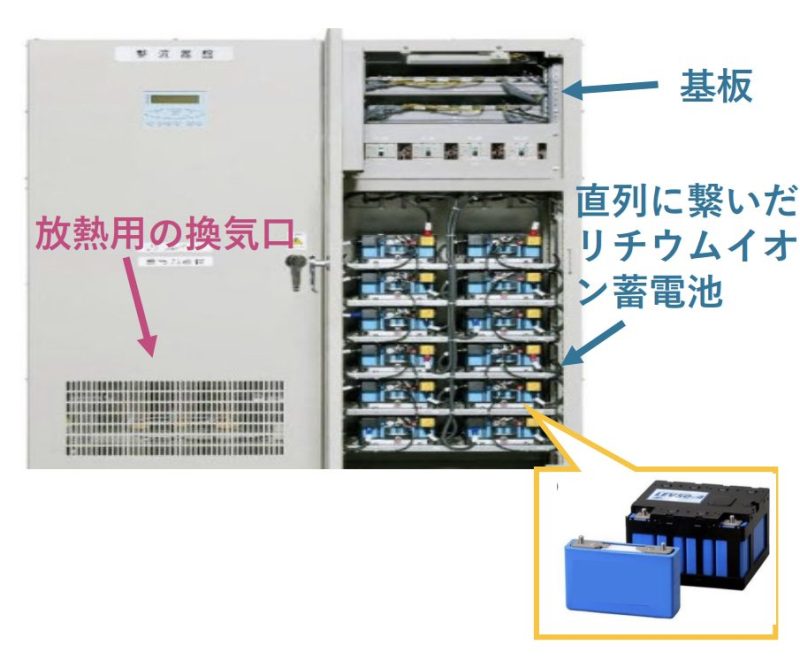

キュービクル式リチウムイオン蓄電池設備とは

画像引用元:キュービクル式リチウムイオン蓄電池の一時的な貯蔵に関する安全性の検討(消防庁危険物保安室)

キュービクル式リチウムイオン蓄電池設備とは、リチウムイオン蓄電池をキュービクル内に収め、電力を供給・貯蔵できるようにしたものです。非常用電源や風力・太陽光発電など自然エネルギーの一時保存として多く利用されています。組み立ては現場ではなく工場で行い、完成品を搬入・設置するのが一般的です。

リチウムイオン蓄電池の貯蔵

リチウムイオン蓄電池は充放電時に熱を発するため、放熱のための換気口設置が不可欠です。しかし、現行の条例では換気口を備えた場合、「厚さ1.6mm以上の鋼板製の筐体」と定める303号通知の要件に適合しない状況となっています。

303号通知とは、平成23年12月27日付の消防危第303号「リチウムイオン蓄電池の貯蔵に係る運用について」を指し、安全な貯蔵や取扱いの条件を定めたものです。通知では、指定数量未満の蓄電池を収納する場合には鋼板製の箱に収めること、外部からの可燃性蒸気の侵入を防ぐこと、また箱ごとの離隔距離は不要であることなどが規定されています。

===以下、引用===

指定数量未満の蓄電池設備を出入口(厚さ1.6mm以上の鋼板又はこれと同等以上の性能を有する材料で造られたものに限る。)以外の開口部を有しない厚さ1.6mm以上の鋼板又はこれと同等以上の性能を有する材料で造られた箱(以下、単に箱という。)に収納する場合にあっては、当該箱を複数置く場合であっても箱ごとの指定数量の倍数を合算せず、それぞれを指定数量未満の危険物を貯蔵する場所として扱うものであること。

箱には外部からの可燃性蒸気の流入を確実に防止することができる防火措置を講じた必要最限の開口部に限り設けることができること。

箱ごとの離隔距離は不要であること。

===以上、引用===

このように、原則として「出入口以外に開口部を設けない」ことが条件ですが、リチウムイオン蓄電池には必ず換気口が必要となります。そのため、現状では換気口を厚さ1.6mm以上の鋼板でマグネット固定する暫定的措置がとられています。しかし、この方法は鋼板の回収コストや重量増による作業負担といった課題を伴います。

こうした問題を受け、業界団体からは「換気口を備えていても鋼板製の筐体とみなすべきだ」として、規制の合理化が要望されています。

画像引用元:キュービクル式リチウムイオン蓄電池の一時的な貯蔵に関する安全性の検討(消防庁危険物保安室)

現在の検討案としては、換気口を耐火性の布で覆う方法が挙げられています。この布による防火措置が実際に火災を防げるかどうかは今後の検証に委ねられており、国が定める耐火基準を満たすかどうかの実験が進められる予定です。

参照元:

蓄電池設備に関連する火災予防条例の見直し

蓄電池設備は火災リスクを伴うため、設置や運用には火災予防条例に従う必要があります。現行の規制は主に鉛蓄電池(開放型)を想定して策定されていますが、今後はリチウムイオン蓄電池など新しい蓄電池への対応や、大容量化の進展に応じた見直しが予定されています。

実際、現行の火災予防条例でもキュービクル式蓄電池設備に関する規定は存在します。

===以下、引用===

火災予防条例(例)平成3年9月30日消防予第198号(現行)

第13上第3項 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の侵入防止の措置を講じたキュービクル式のものとしなければならない。

===以上、引用===

つまり、屋外に設置する場合は雨水対策を備えたキュービクルであることが必須であり、不燃材料で造られ開口部のない外壁に面する場合には建築物との離隔距離は不要とされています。

さらに、火災予防条例準則(消防庁予防課危険物規制課編集、平成4年9月30日第3版)では次のように規定されています。

- 鉛蓄電池を収納する場合、キュービクル内部には耐酸性能を有する塗装を施すこと。ただしシール形蓄電池を収納する場合は除外される。

- キュービクルには換気装置を設けること。ただし、温度上昇や爆発性ガス滞留のおそれがない場合には設置を省略できる。

このように、キュービクル式蓄電池設備は火災を未然に防ぐため、現行の火災予防条例や準則に定められた規定を遵守しなければなりません。

参照元:

まとめ

蓄電池は、非常時の電源確保やBCP対策、さらには再生可能エネルギーの安定的な活用を可能にする設備として、社会的な必要性が高まり普及が進んでいます。特に、使用される物質や構造の違いによって多様な種類が存在し、その用途や特徴に応じた選択が求められます。

その中でも、キュービクル内部に蓄電池を設置する「キュービクル式蓄電池設備」は、災害時の信頼性や安全性から注目されてきました。従来は鉛蓄電池やニッケル水素電池が主流でしたが、近年では大容量かつ効率性に優れたリチウムイオン蓄電池を用いた設備が拡大しつつあります。一方で、リチウムイオン蓄電池は火災リスクを伴うため、換気口設置による貯蔵上の課題が浮き彫りになり、従来の規制との整合性が問題となっています。

こうした状況を受け、消防庁ではリチウムイオン蓄電池の特性に応じた新たな規制の合理化を進めており、火災予防条例の見直しが検討されています。今後は安全性を確保しながら、より柔軟に活用できる制度設計が求められるでしょう。

小川電機株式会社は、創業から60年以上にわたり、キュービクルの点検・設置・修理を一貫して行ってきた実績を持ちます。現場状況に応じた最適なプランの提案が可能であり、安全かつ安心な設置をサポートします。

キュービクル式蓄電池設備の導入を検討されている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。信頼と実績をもとに、最適なご提案をいたします。

-150x150.png)