キュービクルには多くの重要な装置が含まれていますが、その中でも特に直列リアクトルは、高圧進相コンデンサと必ずセットで設置しなければならない装置です。

今回は、キュービクルにおける高圧進相コンデンサと直列リアクトルの役割に加え、それらの機能を理解するために欠かせない「力率」の概念について詳しく解説します。

キュービクルとは

キュービクルは、高圧で送られてくる電気を安全に低圧へ変換し、建物全体へ安定供給するための装置です。電力を効率的に利用するうえで欠かせない設備であり、特に高圧受電契約を結ぶ事業者には法令で設置が義務づけられています。ここでは、キュービクルの基本的な役割や構造、そしてどのような仕組みで電気を変換・制御しているのかについて詳しく解説します。

キュービクルの概要

キュービクルとは、発電所や変電所から送られる6,600ボルトの高圧電気を、商業施設・工場・オフィスビルなどで使用できる100Vまたは200Vへ降圧するための変電設備です。この設備は、高圧の電力を安全かつ効率的に低圧へ降圧し、建物内に安定した電力を配電する役割を担っています。

発電所からの電力は長距離送電の効率を保つために高圧で送られますが、そのままでは一般の機器で使用できません。そのため、キュービクルによる電圧変換が不可欠です。

キュービクルは商業施設やオフィスビル、工場などの中〜大規模な建築物で広く利用されており、安定した電力供給を維持するための中核的設備といえます。特に契約電力が50kWを超える事業者は、高圧受電設備の設置が法令によって義務付けられています。

キュービクルの仕組み

キュービクルは、高圧で受けた電力を低圧に変換しつつ、保護・計測・配電といった機能を一体化させた装置です。高圧で受電した電力を100Vまたは200Vに降圧し、一般的な設備で使用できるようにすることがキュービクルの基本的な役割です。

変圧から保護、計測、配電までを一体的に行うことで、停電や異常発生時にも被害を最小限に抑えられるよう設計されています。発電所から送られる電力は6,600Vの高圧であり、そのままでは家庭用電化製品や事業用設備では使用できません。したがって、キュービクルで電圧を下げることで、安全かつ安定した電力供給が可能になります。

電力の受電契約には「低圧受電契約」と「高圧受電契約」の2種類があります。

- 低圧受電契約(50kW未満):家庭や小規模オフィス向け

- 高圧受電契約(50kW以上2,000kW未満):商業施設や工場など大規模施設向け

使用電力量が多いほど、高電圧で受電する方が効率的です。これは電力の基本式で説明できます。

- 電力(W)=電圧(V)× 電流(A)

同じ電力量を得る場合でも、電圧を高くすれば電流を小さくでき、結果として配線の発熱損失を抑えられます。ただし、高圧のままでは機器を動かせないため、キュービクルで100Vや200Vに降圧することが必要です。

特に200Vで動作するエアコンやIHクッキングヒーターなどの機器では、キュービクルによる正確な電圧変換が欠かせません。また、建物の配線長や負荷の性質に応じて、電圧降下を考慮した運用(例:105Vや210Vの設定)を行う場合もあります。

キュービクルの内部構造

キュービクルは、複数の装置によって構成されています。主な構成要素は次のとおりです。

- トランス(変圧器):受電した高圧電力を100Vや200Vなど施設で利用可能な低圧に降圧する

- 計器用変圧変流器(VCT):使用電力量を安全に計測する

- 電流計・電圧計:キュービクル内部の電流や電圧を測定する

- 高圧進相コンデンサ(SC):力率を改善する

- 直列リアクトル:高調波や突流電流の影響を抑える

- 避雷器(LA):落雷や回路の開閉で発生する過電圧を大地に逃がし、設備を保護する

- 断路器(DS):試験・点検・修理の際に回路を安全に開放する

このように、キュービクルは多様な機能を持つ装置の集合体です。

高圧進相コンデンサの概要

キュービクルの中でも、高圧進相コンデンサは電力効率を左右する重要な装置です。力率を改善し、電気エネルギーを無駄なく活用するために欠かせない役割を担っています。

ここでは、高圧進相コンデンサの基本構造や動作原理を踏まえつつ、なぜ設置が必要なのか、また設置によって得られる効果について詳しく解説します。

高圧進相コンデンサとは

高圧進相コンデンサは、力率を改善するための装置です。両極の電極の間を「誘電体」という電気を通さない物質で満たした構造をしており、電極の面積が大きいほど、また電極間の距離が小さいほど、蓄えられる電気の量が大きくなります。

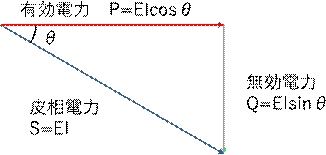

力率とは、電圧と電流の位相差を示す指標であり、「どれだけ効率的に電流を使えているか」を表します。0から1の範囲で表され、1に近いほど効率が高い状態です。数式では次のように表されます。

- (力率)=(有効電力)÷(皮相電力)

ここで、有効電力Pは実際に仕事をする電力、皮相電力Sは供給された電力、無効電力Qは実際の稼働では無駄になる電力です。角度θが小さいほど効率的に電力を利用できる状態となり、高圧進相コンデンサはこの角度θを小さくする働きを持ちます。

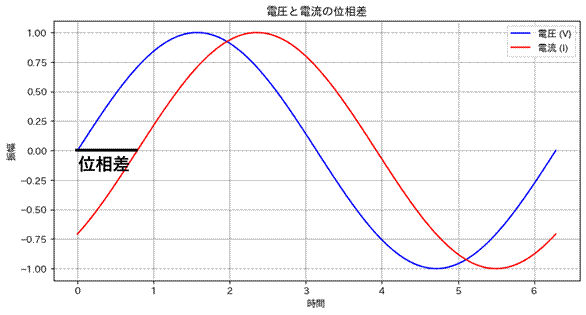

一方で、高圧進相コンデンサを設置しないと力率が下がる原因があります。電圧と電流の時間変化にはずれ(位相差)が生じており、電圧が最大になる時点で電流はまだ最大に達していません。このずれが大きいほど力率は低下し、電力効率が悪化します。

位相差は、キュービクル内で使用される「コイル」が電流の変化を遅らせる性質を持つことに起因します。コンデンサは逆に電圧の変化を遅らせるため、両者を組み合わせることで位相差を相殺し、効率を改善できるのです。

上記のグラフでは、青線が電圧の時間変化、赤線が電流の時間変化を示しています。これを見ると、電圧の変化に対して電流がやや遅れて変化していることがわかります。つまり、電圧が最大値をとる時点では、まだ電流は最大になっていません。このように電圧と電流の時間変化にずれがあるほど、力率が低下し、電力を効率よく利用できない状態となります。

この位相差は、キュービクル内で使用される「コイル」の性質に起因します。コイルには、電流の時間変化を電圧に比べて遅らせる働きがあります。一方で、コンデンサには逆に、電圧の変化を電流に比べて遅らせる作用があります。

つまり、両者は正反対の性質を持つのです。したがって、コイルによって生じる位相差を補正し、電圧と電流のずれを小さくするために、高圧進相コンデンサの設置が必要となります。

高圧進相コンデンサを設置するメリット

高圧進相コンデンサを設置するメリットは、次の2つです。

- 設備に余裕が生まれる

- 線路・変圧器損失や線路電圧降下を減らせる

設備に余裕が生まれる

力率が向上すると、同じ電力を供給するのに必要な電流量を減らせます。結果として、キュービクル内の装置にかかる負荷が軽減され、効率的かつ安定した運用が可能になります。

線路・変圧器損失や線路電圧降下を減らせる

力率の改善によって電流値が下がるため、配線や変圧器における損失が抑えられます。その結果、設備の消耗を防ぎ、電圧降下の抑制にもつながります。

高圧進相コンデンサの種類

高圧進相コンデンサには、次の2種類があります。

- 油入自冷式

- ガス封入式

油入自冷式

油入自冷式は、コンデンサ内部を絶縁油で満たす構造です。軽量で製造コストが低いため、最も一般的に採用されています。

ガス封入式

ガス封入式は、絶縁油の代わりにガスを封入して絶縁を確保します。油入自冷式より高価ですが、油を使用しないため火災リスクを低減できます。そのため、多くの人が集まる施設や防災性を重視する場所で採用されています。

参考元:片岡義則. 進相コンデンサ. 電気設備学会誌. 2021. 41.6: 323-326.

直列リアクトルの概要

直列リアクトルは、高圧進相コンデンサと直列に接続される装置で、鉄心に絶縁電線を巻き付けた構造をしています。主に電流の変動を抑え、電力品質を安定させる役割を果たします。ここでは、直列リアクトルの主な機能や種類、設置によって得られる効果について解説します。

直列リアクトルの役割

直列リアクトルには、主に次の2つの役割があります。

- 高調波電流を抑える

- 突流電流を抑える

高調波電流を抑える

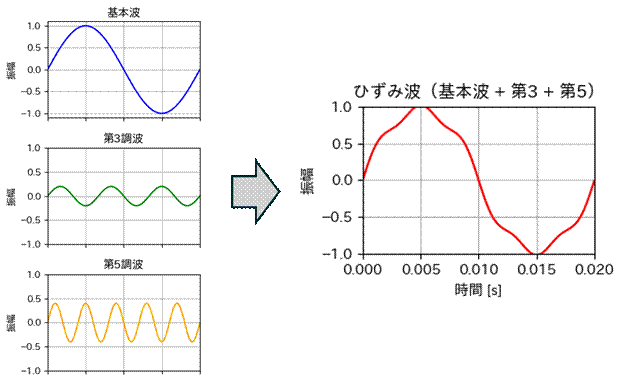

高圧進相コンデンサを設置すると、「高調波」と呼ばれる不要な電流成分が流れ込む場合があります。高調波とは、基本波よりも振動数が高い波であり、第3調波(基本波の3倍の周波数)や第5調波(5倍の周波数)などが代表的です。

これらの高調波が発生すると、基本波と混ざり合って「ひずみ波」と呼ばれる歪んだ波形が生じ、機器の発熱や誤作動を引き起こすおそれがあります。

たとえば、家庭用の電子レンジやIH調理器、洗濯機などの家電が停止したり、テレビやラジオの映像・音声が乱れたりするなど、身近なトラブルの原因にもなります。

直列リアクトルを設置することで、交流回路の電流の流れにくさ(インピーダンス)を高め、高調波成分を抑制し、機器の異常動作を防ぐことができます。

突流電流を抑える

突流電流とは、電源投入時に高圧進相コンデンサ内へ瞬間的に流れ込む、通常より数倍大きな電流のことです。この突流電流が発生すると、開閉器などキュービクル内の他の機器に大きな負荷がかかり、損傷や劣化の原因となります。

直列リアクトルを併設することで電流変化を緩やかにし、突流電流を抑制することができます。これにより、機器の寿命を延ばし、長期的に安定した稼働を実現します。

直列リアクトルの種類

直列リアクトルには、用途や設置環境に応じて次の2種類があります。

- 油入自冷式

- 乾式モールド

油入自冷式

油入自冷式は、内部を絶縁油で満たした構造で、高い絶縁性能と耐久性を備えています。冷却効率が良く、一般的なキュービクルに広く採用されている標準的な形式です。

乾式モールド

乾式モールドは、絶縁油の代わりにエポキシ樹脂を使用して絶縁を確保します。油を使用しないため火災リスクが低く、特に防災性が求められる建物や公共施設で多く採用されています。

参照元:

JIS規格とリアクトルの関係

昨今、進相コンデンサには直列リアクトルを設置することが、高圧受電設備規程(JEAC 8011-2020)およびJIS C 4620「キュービクル式高圧受電設備」により義務付けられています。これらの規格により、安全で安定した電力供給を維持するためには、リアクトルを併用した構成が標準とされています。

もともと、高圧進相コンデンサや直列リアクトルに関する規格は、複数のJIS規格に分かれて存在していました。しかし、1998年にこれらがJIS C 4902へ統合され、その際に「進相コンデンサは直列リアクトルと組み合わせて使用すること」が原則として明確に定められました。これにより、リアクトルの設置が法的にも技術的にも必須の要件として位置づけられています。

参照元:FAQ編集委員会. 連載FAQ. 電気設備学会誌. 2022, 42.8: 546.

L=6%、L=13%の意味とは?

L=6%、L=13%といった表記は、直列リアクトルのリアクタンス(交流電流に対する抵抗成分)の大きさを示しています。これは、コンデンサの容量に対して直列リアクトルがどの程度の割合で設けられているかを表す値であり、リアクトルの電気的な強さを示す指標です。なお、L=6%とL=13%のリアクトルは用途が異なるため、同時に使用することはありません。

それぞれの値は、対象とする高調波の種類を意味しています。L=6%は主に第5調波、L=13%は第3調波を抑制するための直列リアクトルです。直列リアクトルを設置することで、これらの高調波が電源側へ伝わるのを防ぎ、電力系統全体の安定性を維持できます。

一般的に最も多く使用されるのはL=6%のリアクトルです。一方、L=13%は高調波の影響が大きい特殊な設備で用いられます。L=6%が比較的安価であるのに対し、L=13%は高調波対策効果が高い分、コストも高くなります。

参照元:FAQ編集委員会. 連載FAQ. 電気設備学会誌. 2016, 36.3:207-208.

まとめ

キュービクルは、高圧の電気を安全に低圧へ変換し、建物全体に安定した電力を供給するための重要な設備です。内部にはトランスや計器用変圧変流器、電流計など複数の装置が組み込まれており、その中でも高圧進相コンデンサと直列リアクトルは電力品質の維持に欠かせません。

高圧進相コンデンサは、キュービクル内の電力効率を示す力率を改善する装置であり、電気料金の削減や機器負担の軽減といった効果があります。そして、この進相コンデンサに直列で接続される直列リアクトルは、高調波や突流電流の影響を抑えることで、より安定した運用を実現します。

現在では、高圧受電設備規程およびJIS規格によって、進相コンデンサへの直列リアクトルの設置が義務付けられています。L=6%とL=13%のリアクトルが標準的に採用されており、それぞれ第5調波・第3調波への対策として機能します。

創業60年以上の実績を持つ小川電機株式会社では、キュービクルの容量設計から設置・点検・修理まで一貫して対応しています。安全で信頼性の高い電力環境を維持するため、専門知識を持つ技術者によるサポートをぜひご活用ください。