この記事ではキュービクルの「心臓部」ともいえるトランスについて、仕組みや容量選定法、交換にかかる費用や工事についてまとめています。

長年キュービクルを扱ってきた実績のある小川電機株式会社の前田さん(一級電気施工管理技士)に、「トランスについて知っておくべきこと」というテーマで話を伺い、プロの目線からご回答頂いた内容を記事にしています。

トランスとは何か?

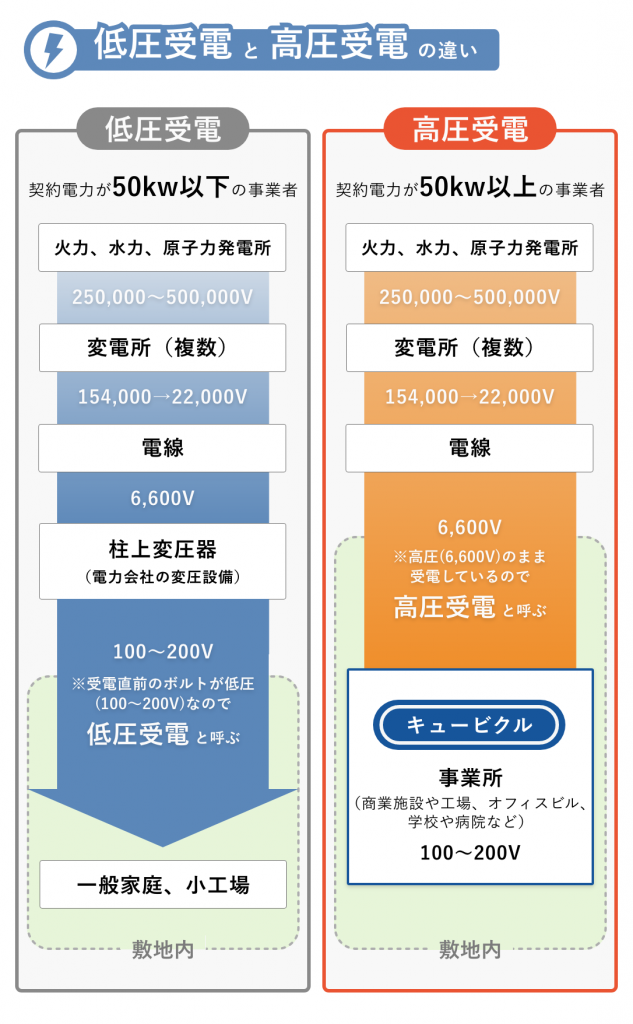

まずは、トランスの基礎的な情報を確認していきます。トランスは発電所・変電所から送られてくる高電圧の電気を変圧する働きがあります。

トランスの役割

トランスの役割は非常に大きく、必要不可欠な存在と言えます。電気は電力会社の発電所で作られ、電線を使って送電しています。しかし、そのまま送電すると電圧が高すぎで使用できません。

そこで、送電する途中で変電所にて50万ボルトの高電圧の電気を数千ボルトから数万ボルトへ下げていきます。

何段階かの減圧を経て、6,600ボルトになった電気を電柱のトランスやキュービクル内のトランスで100ボルトから200ボルトに変換して機械が使用できるようにすることが出来ます。

構造

トランス内の仕組みとしては、鉄心にコイルを巻きつけて電気を発生させるような構造になっています。コイルを巻きつけて磁石を使うと電気が発生するのと同じ仕組みです。

それが、大きくなっただけの簡単な構造なので一般の人にも理解しやすいかと思います。しかし、電圧は非常に高いので専門の人以外が取り扱うのは危険です。

キュービクルのトランス容量ごとの違い

トランス容量とは文字通り、変圧器(トランス)の容量のことです。容量と一口にいっても種類は様々ですが、100kVA、200kVA、300kVA、500kVAの4種類が主流です。

・設置費用

・大きさ

・キュービクル本体の大きさ

・騒音の大きさ

・振動

・発熱量

に違いがあります。

例えば設置費用は以下のように異なります。

| 規模(合計) | 施設例 | 本体価格 |

|---|---|---|

| 100kVA | コンビニ、小規模店舗 | 200万円前後 |

| 200kVA | 中規模店舗、小規模工場 | 350~450万円 |

| 300kVA | 中規模工場、スーパーマーケット | 550~650万円 |

| 500kVA | テナントビル(大規模)、製造工場、病院 | 1000~1200万円 |

キュービクル選びの際、トランスのサイズは重視されるポイントかと思います。

トランスごとの違いや選び方についてはこちらの記事が参考になります。

トランスは容量に応じて交換が可能!

電柱のトランスは電力会社がメンテナンスなどを行うので、今回は施設の用途によってトランスの容量やキュービクルの種類を変えなければならないキュービクルについてもう少し詳しく見ていきます。

キュービクル内のトランスには容量が決められており、施設内で使用する電力の量によって種類を決めなければなりません。

基本的には専門業者が必要な容量を計算して、それに応じて決めるだけなのですが、場合によってはキュービクル、またはトランスの増設や減設も必要になってきます。

増設や減設も出来る

キュービクルは安くても1機で数百万円もかかってしまいます。1度設置をしたら、なるべくは長く使用して初期投資を回収できるようにメンテナンスをしていきます。

しかし、ビルや施設内の使用用途が変わってしまい、現状のキュービクルの容量では対応できない場合には、トランスやキュービクル本体の交換をしていく必要があります。

トランス交換のメリット

トランスのみの交換で済む場合には、いくつかのメリットがあります。まずは、費用が安く抑えられることです。業者によっては、中古のトランスを販売していることもあり、費用負担を抑えたい会社にとって利用しやすいものとなります。

次に、工事が簡単な作業で済む場合もあることです。キュービクル本体の交換では、場所によっては大きな工事となってしまい、費用も掛かってしまいます。

しかし、トランスのみの交換であれば数人程度の作業員で短時間で終わらせることも可能です。ただし、大規模な施設のキュービクルなどは特注品の場合もあるので、業者との相談が必要です。

定期点検

また、増設や減設をする以外にも、メンテナンスは大切な作業となってきます。毎月、毎年の点検事項があり、業者に依頼することになります。

寿命

トランスの寿命は、約15年ほどです。

しかし高電圧の電気が常に流れている部分でもあるので必要以上に使用して事故にならないように気を付けなければなりません。

使用状況が悪いと、漏電や爆発事故といったことも実際に起こったこともあります。しっかりと電気主任技術者や電気工事士など有資格者に指示を仰ぐようにします。

昔に製造されたトランスはPCBに注意

トランスを扱う際に注意しなければならない点が1つあります。それはトランスにPCBが使用されているかどうかです。PCBとは、ポリ塩化ビフェニル化合物と呼ばれる人工的に作られた油状の化学物質になります。

PCBの特徴

PCBの特徴としては以下の点が挙げられます。

・水に溶けにい

・沸点が高い

・熱で分解しにくい

・不燃性

・電気絶縁性が高い

このような性質から、昔から電気機器に利用されていました。具体的にPCBが使われていた主な製品としては、以下の物があります。

・ビル、病院、鉄道車両、船舶等の変圧器

・蛍光灯

・電子レンジ

・集中暖房、パネルヒーター

・塗料、印刷インキ

これらを見ると、日本中のあらゆる場所でPCBが使われているのが分かると思います。

PCBの毒性

万能な化学物質として様々な用途に利用されていたPCBですが、1970年頃に有毒性があると分かったため製造や輸出入が日本で禁止になりました。

1968年に食用油の製造過程で、熱媒体として使用されたPCBが混入したカネミ油症事件がきっかけでPCBの有毒性があきらかになりました。

西日本のエリアを中心に、吹出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振などの症状を訴える人が続出しました。

PCB汚染の有無の判別

トランスにも使用されていたPCBですが、1973年以降に製造されたキュービクルであれば使用されている可能性は低いと考えられます。

しかし、低濃度のPCBが部品によって含まれている可能性もあるので、製造メーカーや専門の業者に検査をしてもらうのが最も安全と言えます。

PCBが含まれていた場合には、必要な手続きを行って廃棄に向けて進めていかなければなりません。また、低濃度の場合であれば、無害化して使用を継続できる場合もあるので、しっかりと確認を行いましょう。

「小川電機株式会社」について

今回取材にご協力頂いた小川電機株式会社は、設立から50年以上続く電材総合商社です。

キュービクルをはじめ様々なオフィス家電、マンション大型家電など、全国に強い流通ネットワークを持っています。

| 会社名 | 小川電機株式会社 |

|---|---|

| 会社設立 | 1963年(昭和38年)3月21日 |

| 事業内容 | 電設資材・住設機器・家電製品の総合卸商社 |

| 所在地 | 大阪本社:〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目2番4号 東京支社:〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-16 田町KSビル2F 他多数 |

| 資本金 | 90,000,000円 |

| 代表者 | 代表取締役会長 小川 能理夫 代表取締役社長 小川 雄大 |

| 従業員 | 365名(グループ計) |

| ホームページ | https://www.ogawa.co.jp/ |

「電気施工管理技師」「電気工事士」など社員の専門資格取得も積極的に推進しており、キュービクルに関しては国内トップクラスの知見を持つ企業です。

中古キュービクルの設置を検討されている、選び方に不安をお持ちの方はぜひ一度小川電機にご相談ください。

この記事の監修者:前田恭宏さん

| 氏名 | 前田恭宏 |

|---|---|

| 経歴 | 小川電機勤務歴35年。年間15~20基、過去5年で100基以上のキュービクル取扱実績有り。1級電気施工管理技士。 |

まとめ

トランスは、普通の生活では気づかれにくいような場所にあり、意識して見られることもほとんどありません。

しかし、実は一般家庭や職場、その他の商業施設など、私たちの生活にはどれも必要不可欠な物であり、大きな仕事をしているのです。

キュービクルやトランスの寿命を考えると、PCBを含むキュービクルを今現在も使用している施設は可能性として考えられます。

その場合は、早急に対応する必要がありますが、まずは情報収集をしていくことが大切です。キュービクルを設置して管理する責任者や、電気関係の資格を得る場合には、トランスやPCBの知識は必要になるかもしれませんが、ぜひそれ以外の人も最低限の知識は身につけておくと良いでしょう。